白锐鸽:从遥感到无人机

遥感(remote sensing),即遥远的感知,是指非接触,远距离的探测技术。在互联网、大数据、区块链、BIM等新技术风起云涌的今天,遥感作为基础的数据获取方式之一,虽然早已脱掉了高科技的外衣,但依然不落伍。在数字化迅猛发展的今天,人们点点手指头,似乎全世界的影像数据都在手机端小小的屏幕里,一目了然。然而,20年前,人们一提起遥感,那绝对是高科技的代名词。腾空几万米的卫星上拍摄的数据,经过复杂的软件计算分析,再结合公路设计数据,就可以在宏观上查看路线走廊带的地质情况,为公路设计方案比选、路线优化提供技术支持。当时,遥感技术作为一项新兴的探测技术,为“十二五”期间若干公路设计项目前期调绘提供了数据保障,对陕西交通产生了巨大的经济效益。

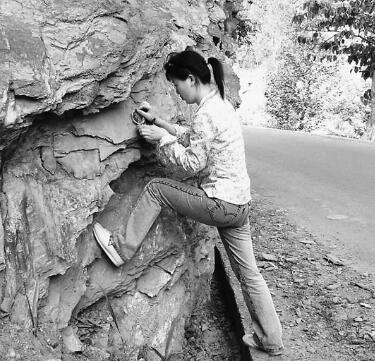

2005年大学毕业后,我来到陕西省交通规划设计研究院上班,当时遥感方面的教授级专家戴文晗任遥感计算中心主任。在戴主任的带领下,结合项目需要,我们先后购买过美国Landsat、Quickbird,法国的Spot5等多源数据,进行缨帽变换、融合分析等。现如今,中国北斗数据推广应用,我们不再需要用昂贵的价格购买数据,但是面对复杂的、大容量的数据,相应的处理软件,依然是国外产品居多。提高了硬实力,软实力的提高依然任重而道远。2006年,十堰至天水高速公路陕西境安康至白河段野外工程地质调绘时,我们在前期遥感数据分析的基础上,叠加了具体的线路数据,作为外业前的总体方案图。大家集体分工后,三人一组,详细踏勘沿线地质灾害点。记得当时人手一台索尼相机,大家一路上把相机宝贝似地看护着。领导半开玩笑地说,咱办公室的惠普打印机价格堪比一辆宝马,大家手里的相机堪比一套公寓,都得小心看护!

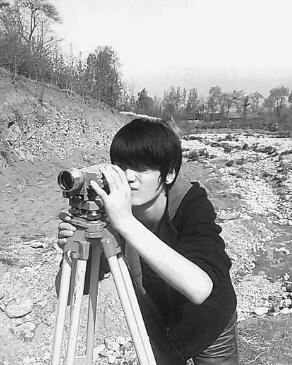

一路上,我们跋山涉水,戴着草帽,手持相机。碰到地质体变化点,赶紧按下快门,猛拍几张,然后拿出随身携带的记录本,用铅笔迅速描写一下拍摄点的地质体情况。一不留神,一脚踩空,我顺着一个土坡滑到了一个水田边,屁股着地的瞬间,第一反应是相机在哪,好着没有?现如今,一部手机行天下。外业数据存储在手机里,有GPS、北斗等定位数据支持,随时随地可以获取踏勘位置。野外电子手簿以更加便捷的方式使记录与拍摄的照片一一对应。遥感技术早已融合进手机APP中,潜移默化地影响着我们的工作方式和思维方式。

遥感技术已融入普通大众生活的方方面面。我们出门扫码的共享单车,开车用的导航,握在手里的百度地图、高德地图等便民应用,以及无人驾驶、农林灾害监测和预警等,背后都隐藏了遥感与新技术结合的身影。

现如今,公路沿线高清影像的获取,通过无人机载激光雷达可获得厘米级的GNSS数据。外业测设人员设置好控制点,无人机可快速连续多角度获取所需影像数据,高效、准确、便捷。

科技改变生活,科技带动新兴产业,科技也在悄无声息地助推着生产力变革之上的生产关系的调整和改革。变化是绝对的,对于个体而言,顺应时代,就要掌握科技、运用科技、创新科技,才能跟紧生产力变革的节奏。

(作者供职于省交通规划设计研究院)

邵来平:怀念测量的日子

工作中,不时有人问起我,大学时所学的专业。每次听到我回答是道路桥梁专业,不免有些惊讶,从路桥到党务工作,这个跨度有点大。有时候,忙完一天的工作静下来,会不时想起上学时跟测量仪器有关的那些事。记得在大二的时候,我们专业安排了一个月的测量实训,四个班级二百多人,被大巴车拉到太白山实训基地。去的时候正是春暖花开,不曾想,山里的天如小孩的脸,说变就变,到基地第二天就降下一场皑皑白雪,大多同学没有带厚衣服,忍不住瑟瑟发抖,在一片喷嚏声中,测量实训拉开了帷幕。

水准仪、经纬仪、全站仪……很多我们平时只在课堂上听到过的测量仪器出现在眼前。测量指导老师拿着扩音器在仪器前重复着注意事项,强调着保护措施,同学们着急地讨论着分组事宜。很快,各小组领到了仪器,大家开始了生涩的操作,三脚架支起来了,仪器固定好了,但是水准精度却怎么也调不好,一个小组五六个人,每个人都尝试了好几遍。终于调整好了,却发现位置选的不好,视线被遮挡了,爆发出一阵笑声,大家被自己的“笨拙”逗乐了,马上调整位置,重新找平……忙忙碌碌中,天色渐渐暗了下来,同学们或扛或提着立尺、三棱镜、三脚架、水准仪、经纬仪、全站仪等,开始返回住宿地。路上遇到其它组的同学,不免打趣几句,不知谁起了个头,陕北民歌唱起来了,一曲刚完,华阴老腔又吼了起来……

渐渐地同学们开始忙碌起来了,图纸上,一条条路被绘制出来,这里架个小桥,那里设个涵洞,俨然成了未来的道路桥梁工程师。

后来,同学们都掌握了高超的专业知识,取得了很好的毕业成绩,奔赴心仪的工作岗位,为家庭、单位、社会贡献着自己的力量。虽然我转行做了其他工作,但回想过往,仍旧会怀念青春里那段与测量仪器打交道的难忘而美好岁月。

(作者供职于靖王分公司)